2025.12

2025.12

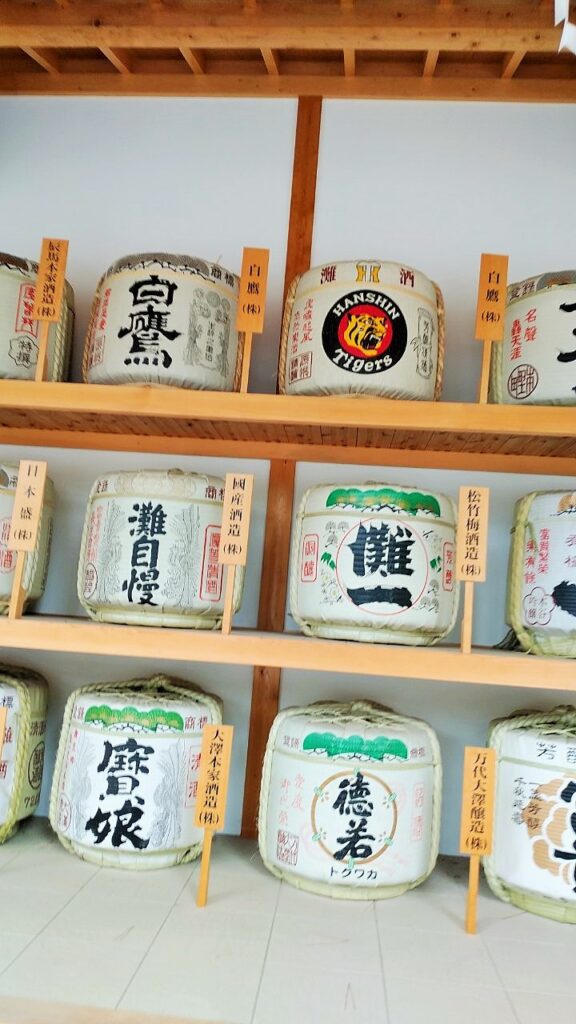

京都府宇治市にある芭蕉句碑へ!! 京阪電車の宇治駅降りてすぐ宇治川に沿って”朝霧通り”を入っていくと間もなくのところに「橋寺」がある。観光名所で人気の御朱印目当てもありにぎわいを見せていました。

木が暮れて茶摘みもきくや時鳥 松尾芭蕉

橋寺正面

奥に見えるのは本堂と社務所

句碑は苔生していて俳句の文字が判読できない為最初は句碑が見つけられなく御朱印発行で繁忙の中にもかかわらず住職さんに庭まで出てきて頂きました。この句は1694年東京深川芭蕉庵で読まれた句と伝えられています。

句碑の並びには十二支守本尊がありました。

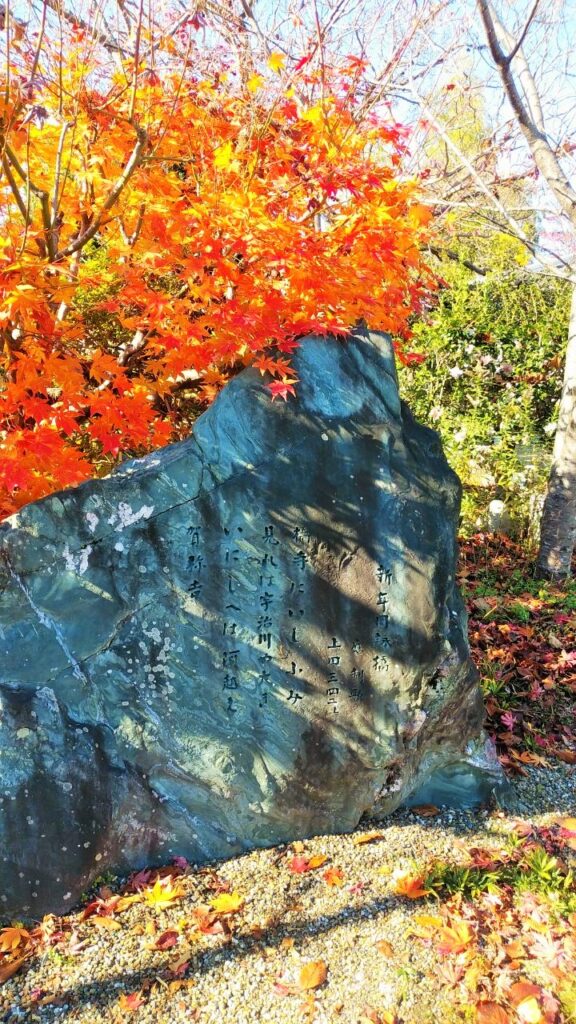

紅葉に囲まれた詩碑のようなものもありました。

名前の分からない大木と観音像

宇治川沿いにある十三重の石塔

”桐原水”(きりはらみず)

近くには宇治上神社があり現存する最後の宇治の七名水と言われる桐原水(湧水)が祠のような建物の中にありました。

橋寺の石段に舞ふ濃きもみじ 河野伊葉

見とほせる橋寺の奥十二月 河野伊葉

宇治川や昭和の話冬ぬくし 河野伊葉

茶処のおみやげは!焙煎茶、茶団子、お茶娘餅と

普段あまり目にしないようなものを買って帰りました。

2025.11

2025.11

松山市内平和通り中心の句碑めぐり!

![]()

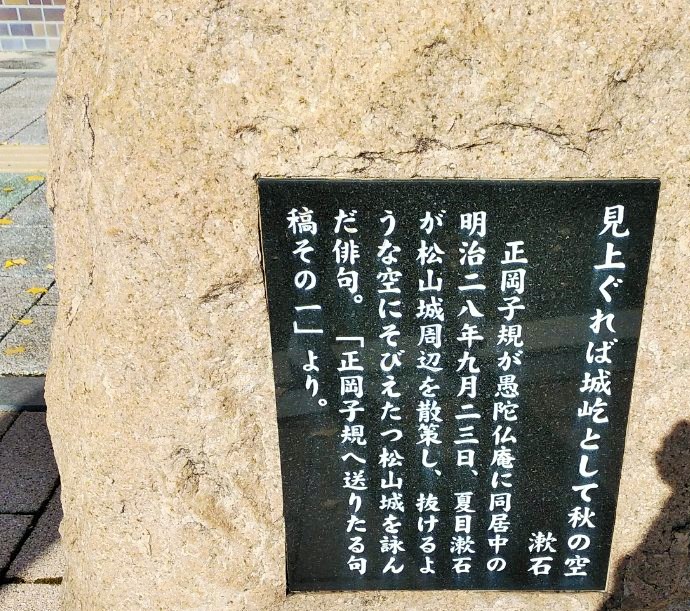

見上ぐれば城屹として秋の空 夏目漱石

漱石から子規に別れの際贈った句

秋の山御幸寺と申し天狗住む 正岡子規

天狗泣き天狗笑ふや秋の風 正岡子規

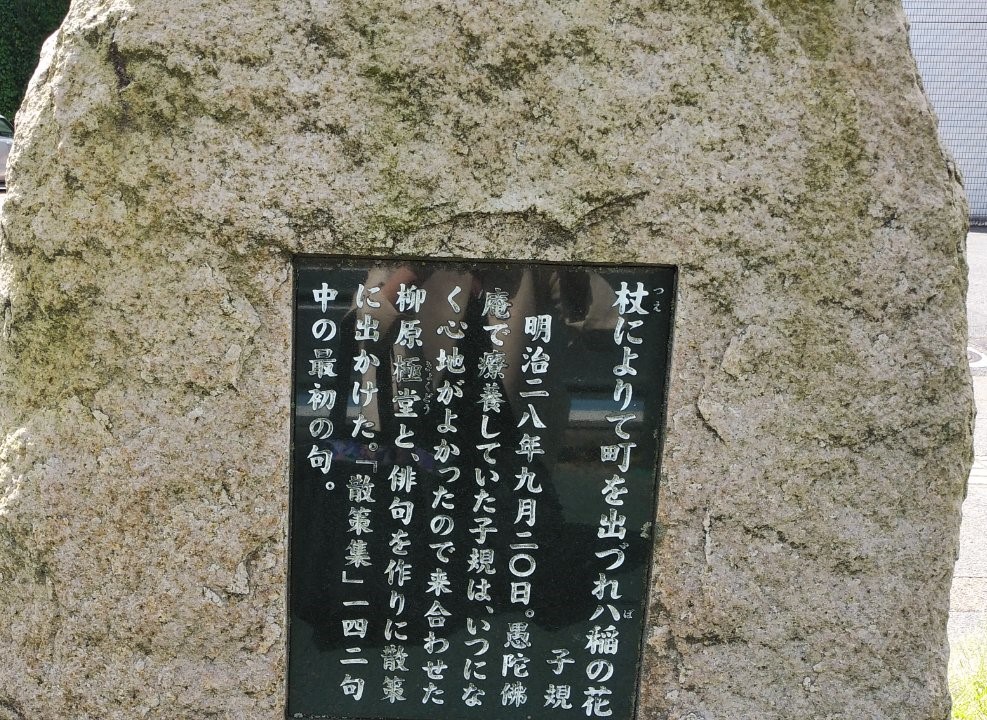

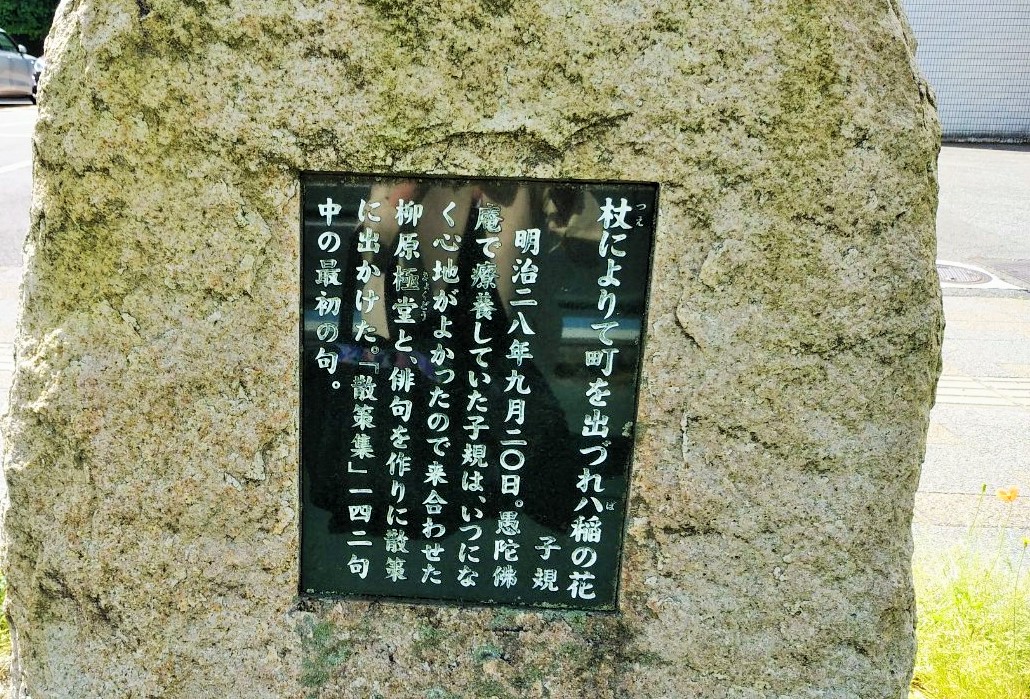

杖によりて町を出づれバ稲の花 正岡子規

牛行くや毘沙門阪の秋の暮れ 正岡子規

松山城の麓(ロープウェイ登山口の前)の毘沙門阪にある。手入れされた松の木一本が守り神となっている。

2025.9

2025.9

新西国霊場第十二番札所 ”東光院 萩の寺” (豊中市南桜塚)

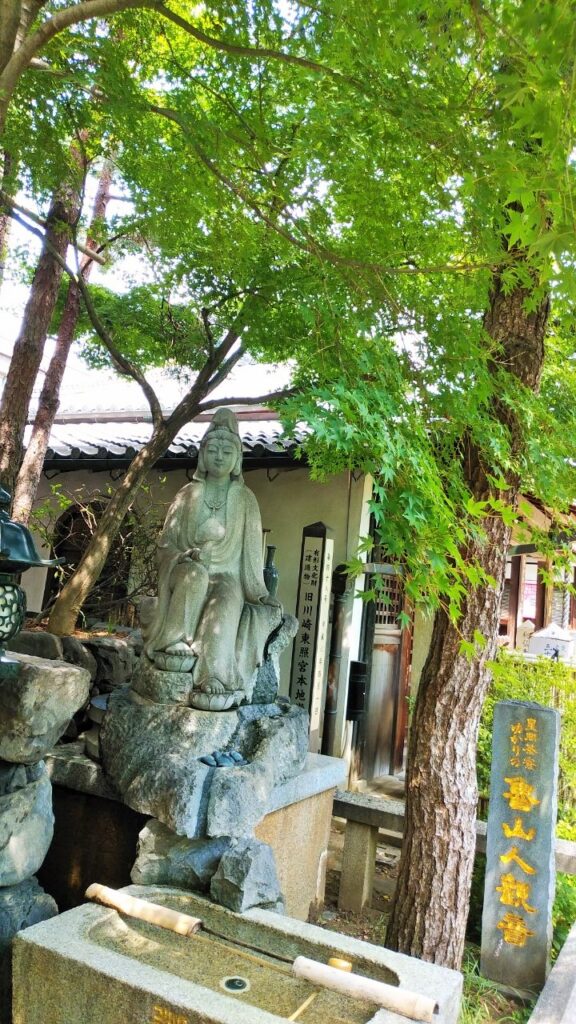

間もなく始まる毎年恒例の”萩まつり”の前に行ってみました。萩の寺にある正岡子規と高浜虚子の句碑です。子規の句碑は奥の本堂の並びに虚子の句碑は山門の入り口正面の左側竹林の前にありました。

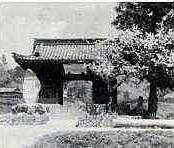

萩の寺山門

拝観料は200円各自この箱の中へ入れます。受付窓は特にありません。

入ってすぐのところから萩の花がなだれてきます。

ほろほろと石にこぼれぬ萩の露 正岡子規

正岡子規の句碑

句碑のいわれ書き

萩の寺の本殿

おもひおもひに座りこそすれ萩の縁 高浜虚子

我のみの菊日和とはゆめ思はじ 高浜虚子

大きな石灯篭

お百度石を囲む萩

俳句の寄せ書き 萩の寺HPより

子規の俳句入り竹筒 萩の寺HPより

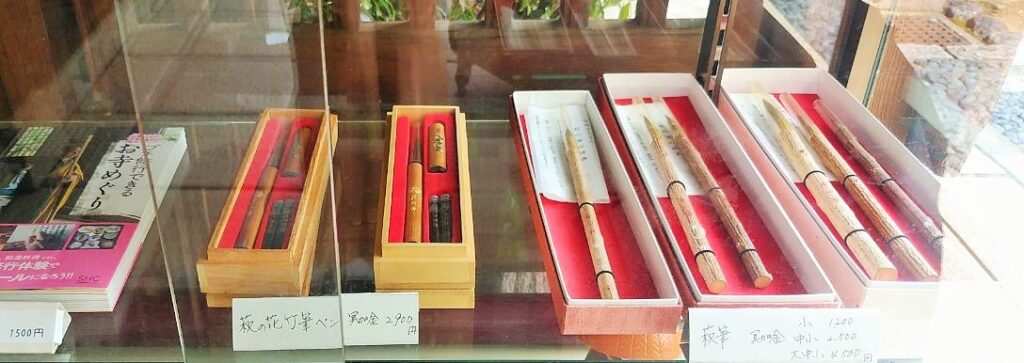

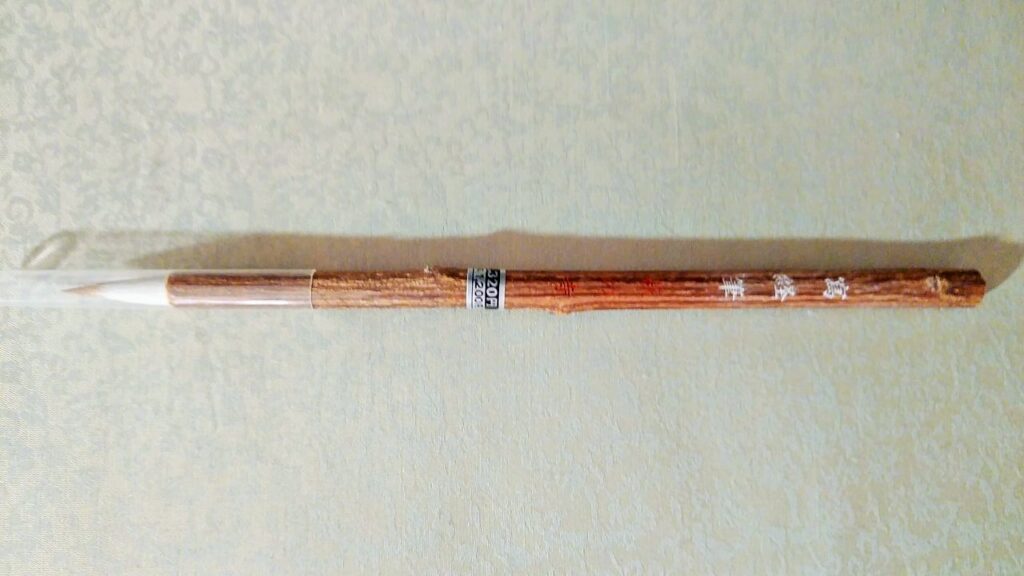

めずらしく萩筆が販売されていましたので買ってみました。写経筆 一本1200円でした。萩の茎のかたちがそのまま生かされていて丈夫で重宝しそうです。

萩筆(写経筆)

多聞天の笑みのこぼれこぼる萩 河野伊葉

耳厚き多聞天へと萩なだれ 河野伊葉

![]()

2025.8

2025.8

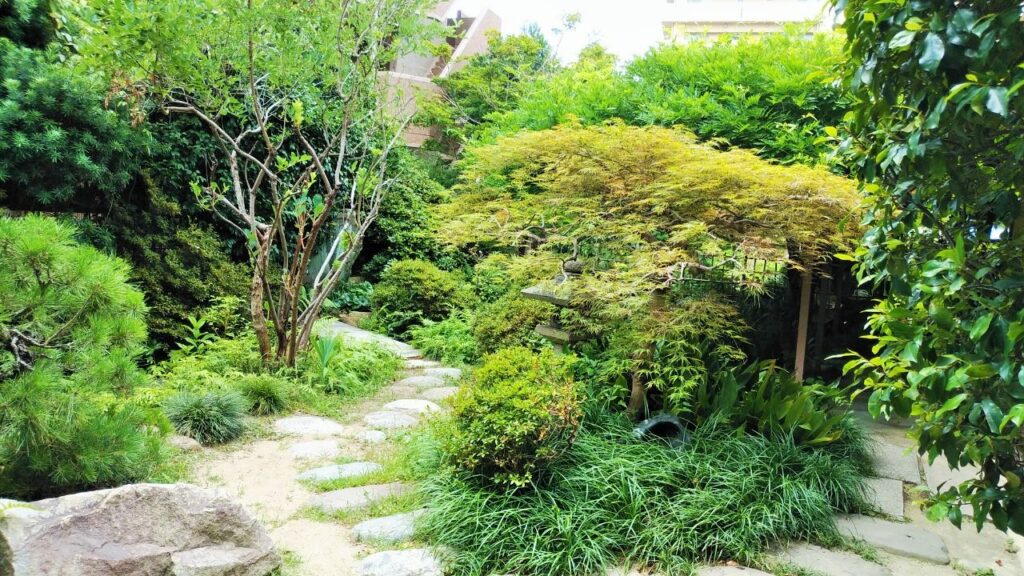

史跡 庚申庵 江戸時代の俳人 栗田樗堂

松山城の西、味酒地区に位置する庚申庵、ここは松山三庵のひとつになっているところ。栗田樗堂は江戸時代の松山俳諧中興の祖と言われここで数年間俳友とともに俳句三昧をして過ごしたといわれ1800年当時は田んぼの中にあり古庚申と呼ばれていたそうです。今は周りはビルが立ち並んではいますが静寂はほぼ変わらない場所。小林一茶も二度に渡って来遊しお互い影響しあったと言われております。正岡子規は栗田樗堂を四国第一の俳人と称えました。

花盛ちるより外はなかりけり 栗田樗堂

正面奥入ってすぐのところにはちょうど七夕かざりがあった。

庚申庵の入り口と掲句

壁の蚊の睫にかかる朝日かな 栗田樗堂

蚯蚓啼茄子の二葉の宵の雨 栗田樗堂

入り口にはやはり俳句ポストが置いてありました。

庚申庵の中には句碑らしきものは見当たらずかっての庵守の関係者の詩碑らしい。

小流れの茂みの中に青銅のもとは小祠に入っていた地蔵さまが鎮座している。

井戸の跡

庵の内部と大木になっている藤、見事な藤棚はこれが基になっている

毎年藤の花の見頃を迎えると多くの人が訪れるそうです。白藤は四月上旬、のだ藤は中旬から下旬にかけて見頃だそうです。

江戸時代の俳人番付表

一茶が樗堂とともに道後温泉を訪れて読んだ句に「寝転んで 蝶とまらせる 外湯哉」があります。

以前にも当ブログで紹介した道後公園にある一茶の句碑

今回の食repoは!

今回の食repoは!

道後商店街を闊歩していると心地よいカフェに行き当たった。知られているようで知られていない [道後町屋カフェ] 郵便局舎を改造して開店したとか。とにかく和風です、けれどメニューは洋風です。オーダーしたエビカツサンド、シフォンケーキとコーヒーは絶佳でした。掛け軸もありそれがまた極堂とサインされてあった。(あの柳原極堂?)

ここのカフェで使っている陶器がステキなのでお尋ねしたら砥部焼で新鋭作家を多く抱えている【きよし窯】製と分かりさっそく斜め向かいにある砥部焼の店で同じものを手に入れることが出来ました。

2025.7

2025.7

松山市内平和通りにある子規の句碑

松山市により松山城や城下周辺に縁のある句が選ばれ、句碑が整備されています。平和通り左右に196号線を挟んで上一万から古町までに全21基の句碑があり今回はそのうちのほぼ当季を詠った俳句をピックアップしてみました。

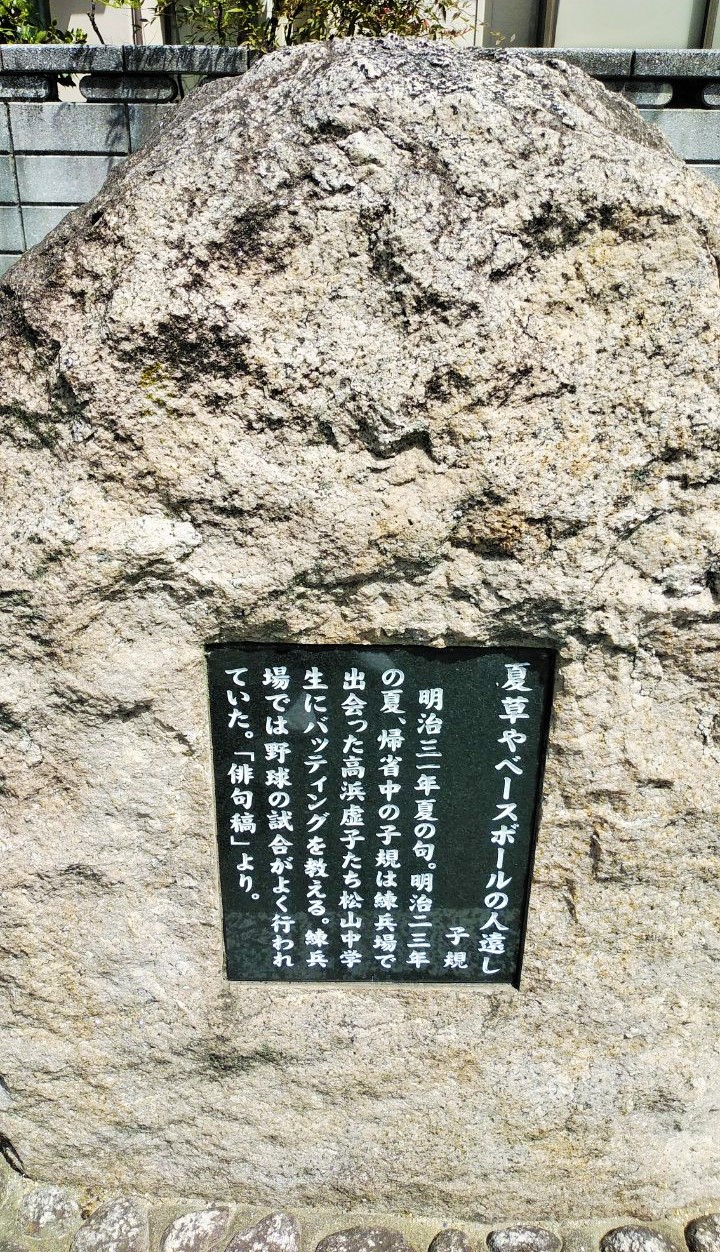

夏草やベースボールの人遠し 正岡子規

句碑は殆どこのようなかたちで句碑の裏側に由緒書きがある。旧家の前にあったりする。

杖によりて町を出づれハ稲の花 正岡子規

子規すでに療養中の句、稲の花は季語は秋、当季とはならないが収録。

其上に城見ゆるなり夏木立 正岡子規

以上の3基の句碑は196号線寄り平和通りの中央あたりに建立されています。あまり目立たないので徒歩でないと見つけるのは難しいようです。

なんと心寧らぐ安逸な文字・・・・句碑ではなく詩碑になるのか。平和通りを北に少し入ったところの小さなお寺さんのお庭にひっそりとありました。

句碑裏の文字深読みのできぬ夏 河野伊葉

詞藻のなか蝉の一声何告ぐや 河野伊葉

2025.6

2025.6

東雲神社にある高浜虚子の句碑

松山城ロープウェイ登山口の北側にある東雲神社。何段あるのかは確認していないがかなり長い石段を登って辿り着く。数年前にこの石段を登って句碑を探したが見つけることが出来なくあきらめたことがある。句碑ある場所は今回は念入りにロープウェイのりばにある観光案内所で尋ねることにした。城山の中腹までは行かないが険しい場所ではある。殆ど観光客は見当たらない。神社の本殿に着くまでの途中の場所に春草の茂る中堂々と佇んでいた。すでにこのあたりで松山市の城北地区と道後方面の全景が見える。あえてこの場所に建立したのは虚子のお気に入りの場所だったのかも知れない。

遠山に日の当りたる枯野哉 高浜虚子

ロープウェイのりばにある松山藩主であった加藤嘉明のブロンズ像

写真右側の虚子の文字の下に見えづらいが朱印の落款が刻まれている。実際は朱色なのだが写真では薄くなっている。

句碑のいわれ書き

石段の途中に句碑守りの黒い老猫がいた。ここの右側を入ったところに句碑がある。この石段をどんどん登りきると神社の本殿がある。

”松山や秋より高き天守閣” 子規 松山は商店街のビルにも俳句があしらわれていたりする。(ロープウェイ街より)

虚子句碑や若葉のひかり纏ひをり 河野伊葉

2025.5

2025.5

奈良唐招提寺にある芭蕉の句碑

近鉄西ノ京駅を降りて唐招提寺に向かう道の途中、松並木のなかに咲いた”さくら”

南大門の入り口にある碑石

本堂への途中の脇道にある雑木林

シンプルなフォルムで美しい本堂。

若葉して御目の雫拭はばや 松尾芭蕉

句碑の石自体は小ぶりだが刻字は大きく深彫りで堂々としている。この句碑の上方に見えるのは開山堂で鑑真和上の身代わり座像がひっそりと安置されている。この句は芭蕉の紀行文「笈の小文」に収録。いわれの立て札はかなり古びているがはっきりと読み取ることが出来る。

開山堂裏のさくら

正倉院のような造りの経蔵と七重の石塔。

飛花落花開祖の堂よりしきりなる 河野伊葉

2025.4

2025.4

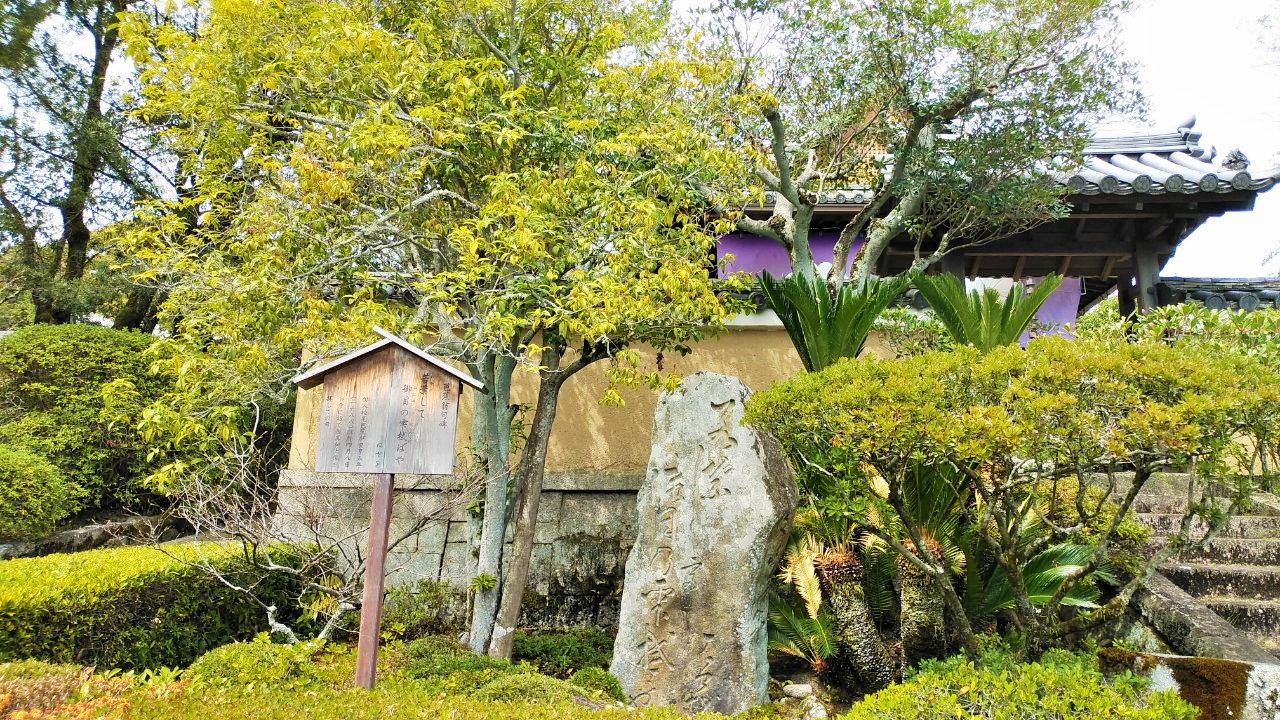

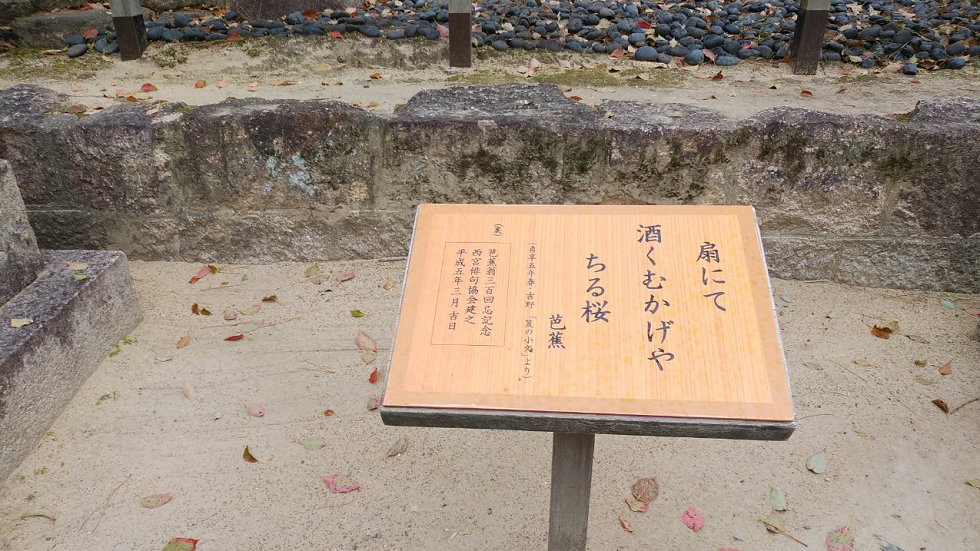

兵庫県の西宮神社に芭蕉の句碑があった。えびす様を祭ってある総本社で海上守護神商売繁盛の神として全国的に有名であり参詣者も多い。句碑は2基ありそのうちの一つは南大門から入ってすぐのところ右手に見える。

西宮神社の本殿

本殿前の狛犬

西宮神社の由緒書き

扇にて酒くむかげやちる桜 松尾芭蕉

芭蕉の句碑

句碑のいわれ書き

もう一つの句碑はここからさらに本殿にむかって少しあるいたところの松林の中にあった。

はるもやゝけしきととのふ月と梅 松尾芭蕉

芭蕉の句碑

この句碑には”によつぽりと秋の空なる富士の山” 伊丹の俳人、鬼貫 の俳句も並んで刻まれている。この句碑の裏面には鬼貫の門下の俳人17名の名が彫られているそうだが経年で殆どその文字が読み取れなかった。

句碑のいわれ書き

神馬の像とそのいわれ書き

春潮の香りの包む神馬像 河野伊葉

酒樽の奉納

国指定重要文化財である大練塀は有名

境内摂社の前にあった狛犬。親子の狛犬はめずらしい。

![]()

2025.2

2025.2

前回の千秋寺に続き御幸寺山麓にあるもう一つの名所一草庵をたずねて。ここは自由律俳人種田山頭火の終篤の場所として松山市により保存されている。

一草庵入口

一草庵 全景 真ん中には竹の蓋をされた古井戸が残ったまま。

石碑には山頭火終篤の地とある。

濁れる水のながれつつ澄む

種田山頭火

いわれ書き

托鉢の中へも霰

種田山頭火

この句は山頭火が托鉢(行乞)に出たときの句、山頭火のあごひげが納められているという。托鉢僧の使う容器は厳しい冬は【鉄鉢】暖かい春は【鉢の子】といわれるそうである。

いわれ書き

春風の鉢の子一つ

種田山頭火

いわれ書き

折しも休憩所の入り口に散歩中の柴犬がやって来た。

休憩所を背景の句碑

落ち着いて死ねさうな草枯るる

種田山頭火

この句は山頭火を支えた松山の俳人高橋一洵に送った句で後に”落ち着いて死ねさうな草萌ゆる”にされたようである。

いわれ書き

山頭火のあごひげ納む句碑に雪 河野伊葉

![]()

![]()

2025.1

2025.1

御幸寺山麓にある千秋寺をたずねて。

松山の市内電車環状線城北周りの鉄砲町で降りる。北の方面に眼を遣るとすでにここから御幸寺山がみえる。愛媛大学と松山大学のあいだの道、ここはいつのまにかカレッジロードと名付けられていてわかりやすい。ひたすら真っすぐの道を北に進む。

カレッジロードをひたすらまっすぐ進む

御幸寺の入り口表示

御幸寺本堂前には弘法大師像がある。

千秋寺山門

お堂前にはきれいに澄んだ川が流れている。小さな川ながら大川と名付けられている。

千秋寺本堂 背後には御幸寺山

子規の句碑

山本や寺は黄檗杉は秋 正岡子規

絵をかきし僧いまあらず寺の秋 正岡子規

山本は御幸寺山の麓のこと 寺は黄檗宗千秋寺、絵をかきし僧は当時の周道和尚という僧のこと。明治28年9月子規と松風会員らと散策した。これらは【散策集】に載せられている。

句碑の説明板

村上杏史の句碑

金色の仏の世界梅雨の燈も 村上杏史

観音菩薩像

![]()

![]()

2024.12

2024.12

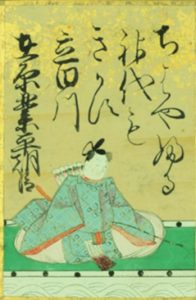

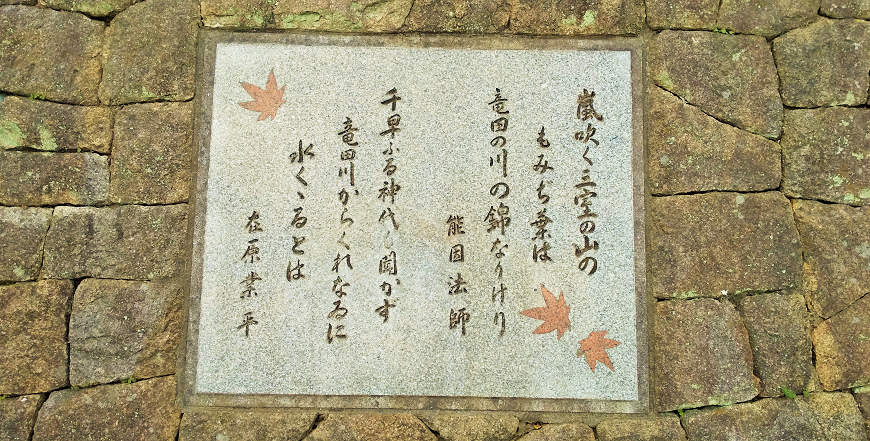

竜田川沿いに百人一首の歌碑 がある。

斑鳩の南西 古歌に詠まれた地、三室山(標高82m)の登り口に百人一首の歌碑がある。この歌碑があるところから竜田姫を祀っているといわれる龍田神社までのあいだは紅葉の景観がすばらしい。今年の竜田川周辺の紅葉を撮ってきました。

(歌碑)

(下には竜田川が流れている)

(堂山橋、竜田川にはこのような橋がいくつも架かっている)

(竜田姫を祀る龍田神社本殿)

(龍田神社境内の大樹の基にある大鳥居)

2024.12

2024.12

万葉まほろば 芭蕉の句碑をたずねて

奈良市東木辻町-49にある称念寺へ

菊の香や奈良には古き仏たち

松尾芭蕉

(山門から芭蕉の句碑が見える)

(称念寺の山号は一心山)

(本堂)

(本堂前の芭蕉句碑)

称念寺は浄土信仰の寺で本堂には阿弥陀如来が祀られている。本堂は江戸前期の建立。1694年9月9日芭蕉が奈良から大阪に向かった最後の旅の途中で詠んだ句。奈良では最古の芭蕉の句碑という。かなり古びているため文字の判読は難しい。

(山門の内側にあった地蔵)

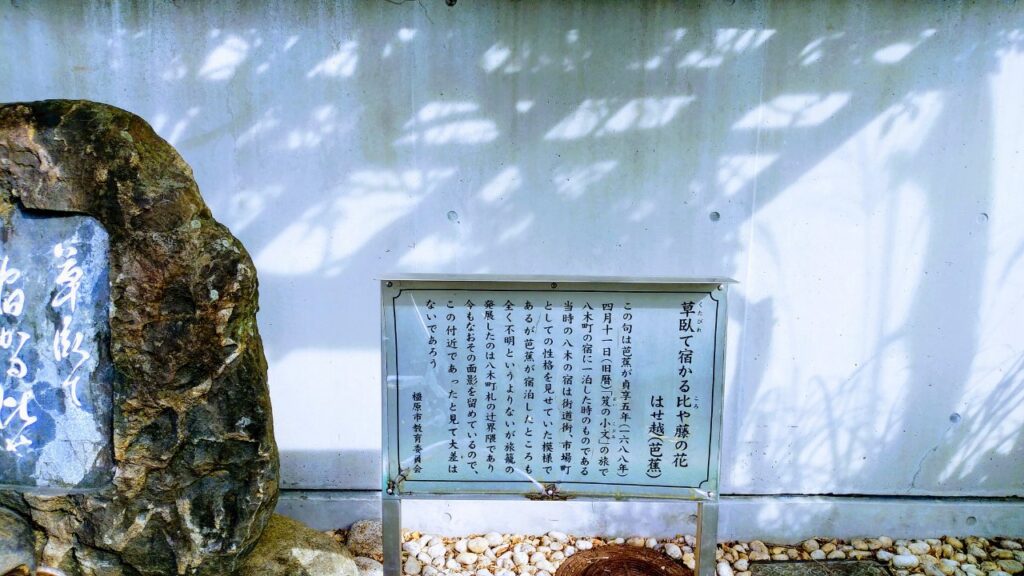

大和八木地区にある八木札の辻交流館にある芭蕉の句碑

橿原市北八木町にあり近鉄八木駅またはJR万葉まほろば線畝傍駅のどちらからでも徒歩で10分ほどのところにあります。古代からの幹線道路[下ツ道]と伊勢街道である[横大路]の交差点である[札の辻]の北側に位置しています。

(1688年芭蕉の泊まった元旅籠現八木札ノ辻交流館)

草臥(くたびれ)て宿かる此や藤の花 松尾芭蕉

(芭蕉の句碑)

(句碑の説明板)

屋根の上は藤棚になっており藤の枯れた蔓でいっぱいになっていました。その蔓のあいだから差し込む日の光が明るい。札ノ辻交流館からこの句碑までは20mほど離れています。

桜井市桜井976

近鉄桜井駅から南に徒歩で約10分来迎寺(らいこうじ)へ

(来迎寺本堂)

春の夜はさくらに明てしまひけり 松尾芭蕉

(芭蕉の句碑)

(芭蕉の句碑遠景)

句碑のある場所は水のない空堀になっていましたが降り口が見当たらず飛び降りるのは冒険だと思いあきらめました。そんな訳で句碑の文字は詳しく撮影できませんでした。

(石橋を渡ったところにある境内摂社)

(池)

(ちょうど専属の庭師の方が手入れされていた松の木)

2024.10

2024.10

旧西国街道にある山崎宗鑑と松尾芭蕉の句碑

阪急大山崎の駅から辿りました。三川合流と名水の地旧西国街道は道幅は意外と狭くゆるい勾配もある道となっています。街道沿いには古い家がたまにといった感じでそんな中、山崎宗鑑が隠棲したと言われている旧居跡が残されている。(現在の建物は後年のもの)ここには宗鑑井戸があったようです。今現在は中には入れず門構えだけとなっているのですがその門のところに芭蕉が西遊した際に作句したといわれる句碑が目立たず立っています。(旧家石上の表門)

ありがたき姿おがまむ杜若 松尾芭蕉

(松尾芭蕉の句碑)

うずききてねぶとに鳴や郭公 山崎宗鑑

JR山崎駅に向かって右の方向に100mほど歩いたところに踏切があります。そこを渡ってすぐのところ左側天王山登山口にありました。

(山崎宗鑑の句碑)

霊泉連歌講跡碑の横に宗鑑の句碑がある。山崎宗鑑は室町幕府9代将軍足利義尚に仕える武士であったが後に出家して山崎の地に隠棲し山崎宗鑑と名乗った。大山崎油神人の支えもあり連歌講の中心人物となりました。晩年は”新撰犬筑波集”を発表し俳諧の創始者として知られています。JR山崎駅の前には油神祖を祀る離宮八幡宮がある。

(離宮八幡宮)

(離宮八幡宮 萩の花)

(関大明神)

2024.8

2024.8

明治時代以後松山の近代教育の拠点となったところは明教館であった。その場所は様々な変遷を経て現在の番町小学校、松山東高等学校にその歴史が引き継がれている。夏目漱石の名作”坊ちゃん”は松山中学校を舞台に描かれている。その松山中学校跡というのは現NTT西日本四国支店の建物があるところでちょうど番町小学校の北側、県庁の前に位置する。この句碑は1962年(昭和37年)四国電気通信局により往時校庭に植えられていたユーカリの大木と共に建立されたそうです。

わかるるや一鳥啼て雲に入る 夏目漱石

この句は1896年(明治29年)夏目漱石が熊本県の中学校に転任する際に近藤我観に別れの句として贈ったもの。

NTT西日本四国支店のビルの西、電車通りに面して句碑があった。左側には愛媛県庁の部分と松山城が見える。

平和通りにある子規の句碑へ!

秋の日の高石懸に落ちにけり 正岡子規

其の上に城見ゆるなり夏木立 正岡子規

山城の廓残りて穂麦哉 正岡子規

御幸寺山(みゆきじ)の尖る頂き秋の聲 河野伊葉

風通すカレッジロードの百日紅 河野伊葉

今回の食repoは!

今回の食repoは!

すし丸さんの松山鮓!

二番町本店と、ここ道後店と2店あります。本店はかなり混雑のようで比較的空いているこちらのお店に来ました。店内は静かで落ち着けます。かつて本店は子規も虚子も訪れたという由緒あるお店です。ここへ来たときはたいていこの松山鮓を注文します。エビもタコもとても新鮮です。

お茶の友銘菓のご紹介!

巴堂の”ぼっちゃん”シナモンの風味をつけた小さめの和菓子です。

同じく巴堂の”子規”こちらは柿の味のする餡が入っています。風味絶佳でこちらも”坊ちゃん”と同じくらいの小さめの食べやすい和菓子です。創業百年変わらぬ味で支店はないようですがJR松山駅のキヨスクには置いてあるそうです。巴堂は道後ハイカラ通りの中央にあります。

2024.7

道後湯築城址から 県民文化会館横の”俳句の道” へ

寝ころんで蝶泊らせる外湯かな 小林一茶

道後地区のあの名の知れた子規記念博物館のあるエリアに湯築城址がある。市内電車道後公園駅を降りてすぐのところが道後公園となっており城址はその中に、かつては動物園もあったりした(現在は砥部動物園となって移転)。手入れの行き届いた美しい公園を散策していると古き俳人の句碑が現れました。一茶のこの句碑に使われている石は自然の形を生かしながらも少しデザインをされていてとてもシャープで印象的でした。

元日や一糸の天子不二の山 内藤鳴雪

白い蓮の花の咲く池

県民文化会館の東側からまっすぐ北の御幸寺山の方向に歩いていけばそこは ”俳句の道” になっています。以前にUP済である夏目漱石の”永き日やあくびうつして分かれ行く”の句碑のあるところは南町電停前にありこの俳句の道の入り口となる。

ずんぶりと湯の中の顔と顔笑ふ 種田山頭火

俳句の道にアレンジされた絵タイルアート

湯の町の見えて石手の遍路道 柳原極堂

湯上りを暫く冬の扇かな 内藤鳴雪

いろいろの歴史道後の湯はつきず 前田伍健

”俳句の道”はやはり道後温泉が近くなので湯にちなんだ句碑が多い。

※web等の情報より温泉ファンにうれしいお知らせ!道後温泉本館改修工事が当初予定より半年早く完了しこの7月11日よりオープンの運びとなったそうです。

今回の食repoは!

今回の食repoは!

一本道の俳句ストリートの終わりのあたりに交差して熱田津(にぎたつ)の道が出現します。その交差したあたりを少し行くと名代の”大黒うどん”があります。ここはかつてはお昼時いつもお客で溢れていて待つのも長そうなのであきらめて素通りすることが多かったのですが今回はお昼時少し前だったせいか待ち客が少なかったので入ってみました。メニューは豊富で暑くなってきたせいか夏メニューを注文しているお客さんが多かったようです。迷ったあげく一番人気の冷やし大黒うどんにしてみました。これがみごとにあたりでおろしショウガが効いていてとても美味でした。

道後には水あるかぎり白はちす 河野伊葉

夏つばめ絵タイルアートをかすめをり 河野伊葉

にぎたつに句碑を散らせば涼風幾重 河野伊葉

![]()

2024.6

2024.6

松山市内城北地区の句碑へ

かつて県社であった護国神社の背景となる御幸寺山(地元では”みゆきじさん”と呼ぶが俳句では”みきじさん”となる)の西側には寺社がたくさん集中してある。今回はその中のひとつ長建寺を訪ねました。

門前に野菊咲きけり長建寺 大島梅屋

門前にある句碑

この句碑は子規漱石の松風会より抜粋の子規の直筆を写したもの。ある句会当日の秀句に選ばれたものだった。右肩のほうには圧巻の文字も入っている。この圧巻は古く中国の官吏登用試験(科挙)の故事より引用されたもっともすぐれたところのものという意味らしい。

筆に声あり霰の竹を打つごとし 正岡子規

もり々もりあかる雲へあゆむ 種田山頭火

広々とした庭園のみぎひだりに次々と句碑が現れる。

母と行くこの細径のたんぽゝの花 高橋一洵

山頭火を敬愛した高橋一洵のことを記した書簡碑

”池の間”というお堂 ここでは毎年11-12月にかけてライトアップされた紅葉鑑賞の期間をもうけているそうです。本堂は現在改築中により(まだ基礎の段階でした)本年は催されるのかどうか?「秋はもみじの長建」と言われるほどだそうです。

六地蔵&他

”池の間”のそばにあった個性的なお地蔵さん! この手水鉢とお地蔵さん、毎月初めにはたくさんのお花で飾られているそうですが月半ばで取り払われるようで見られなかったのは残念でした。お花が見られなかったかわりに帰り道すがらばらの花をたくさん咲かせているお宅に出会いました。色とりどりにお庭いっぱい広がっていてなにか最初は商業系かと見まがうほどみごとに手入れされて咲き誇っていました 。帰り木屋町の電停をお尋ねしたら家人のかたが本町6丁目までの近道ありますと途中まで付いてきてくれました。来年も見られますように。

御幸寺山(みゆきじ)の雫を受ける六地蔵 河野伊葉

閉ざされしままの池の間苔の花 河野伊葉

裏山のうねりより落つ夏の禽 河野伊葉

![]()

2024.4

2024.4

松山市城北地区にある子規の句碑

永き日や菜種つたひの七曲り 正岡子規

児童公園の銅像

松山市山越町6丁目高崎公園という住宅街の中の児童公園に有名な正岡子規の句碑がある。周囲にはたくさんの桜の木がありちょうど満開の時期でもあったので句碑と桜を両方楽しむことができた。松山地方も今年は少し桜の開花は遅かったようです。この地はむかし加藤嘉明公の時代に城を守るための戦略として旧今治街道を作為的に曲がらせたとされる。それが人々の間で”七曲り”といわれる所以と伝えられている。句碑の石と同じ産地の島石か?巨大な石に目をみはる。

市内中心部萬翠荘にある”愛松亭”(漱石ゆかりの珈琲店)へ

上方に見える白い建物が萬翠荘で霧島つつじがきれいに刈り込みされて咲いていました。今回はその萬翠荘ではなく萬翠荘の少し先を左に曲がったところの”愛松亭”に向かいます。ゆるい坂になっています。歩いていると高浜年尾の句碑と今井つる女の句碑が続いて現れました。

なつかしき父の故郷月もよし 高浜年尾

秋晴れの城山を見てまづ嬉し 今井つる女

城山や筍のびし垣の上 柳原極堂

愛松亭の入り口は敷石を10メートルくらい歩きます。その石はおそらく島石と思われる波跡の文様が入っためずらしい石でしつらえた飛び石となっていました。室内席とベランダ席とがあり自由に行き来ができ透けるような竹林も見事です。ここには猫が二匹飼われていて愛想をふりまいていました。猫好きにはたまらない。この猫さん達かつて動物写真家の岩合氏のメディア出演のモデルにもなったそうです。名前は”ぼっちゃん”と”まどちゃん”だそうです。まどちゃんのほうはよく歩きまわっていますがぼっちゃんのほうは段ボールの箱に入ったままであまり出歩きたくないようでした。この店は珈琲はもちろんのこと抹茶もあります。

紫藤花のいろのこぼれる城の裾 河野伊葉

うす日受け声あるごとし著莪の花 河野伊葉

外を眺めるぼっちゃん

ここからは食repo

ここからは食repo  今回の句碑めぐりのお得なランチは!!

今回の句碑めぐりのお得なランチは!!

松山ANAホテル7階の和食の店”雲海”へ行きました。ちょうど今の時期は春のメニューになっていて”春の御膳”を頂きました。3,500円ですが海のもの中心で鯛めしも付いて味も良くとてもお得感ありでした。

。

。

![]()

2024.2

2024.2

阿沼美神社の句碑(子規と芭蕉)

松山市味酒町に阿沼美(あぬみ)神社がある。

松山市内中心部城北地区の神社にある句碑です。場所は市内電車で(JR松山駅から城北線で二駅目にある)古町駅から歩いて3分のところ。早く訪ねてみたかったのですがつい後回しになっていました。旧い時代には阿治美神社とも言われていたそうです。その歴史はとても古く、天智天皇3年(664年)創建とされる。 『延喜式神名帳』 に「伊予国 温泉郡 阿沼美神社」とあり、名神大社に列する神社である。むかしこの辺りの地名は温泉郡でありました。

阿沼美神社の正面

神社の正殿

正面右側には芭蕉の句と子規の句が刻まれ一体になった句碑がありました。

春もやゝけしきととのふ月と梅 松尾芭蕉

名月や伊豫の松山一万戸 正岡子規

左側には芭蕉のあの超有名な俳句

さまさまの事おもひ出す桜かな 松尾芭蕉

がありました。俳句の世界では最高に評価される方の多いこの芭蕉の名句、ここにあったとは、またあまり目にしないこの白っぽい石の形は独特です。句碑に使う石も様々だなと改めて思わされました。

次に樗堂の句碑もありました。

浮雲やまた降雪の少しつつ 樗堂

以上が阿沼美神社にあった句碑でした。

最後に案外駅前だと次の乗り継ぎのどさくさでゆとりがなく今まで何回となく松山駅に降り立って目にしているにもかかわらずこれもまたいつでも撮影できるとつい思ってしまい通り過ごしていた句碑を今回UPします。

春や昔十五万石の城下かな 正岡子規

![]()

2023.12

2023.12

12月中頃おもに松山市内道後地区を巡りました。道後温泉本館(ただいま改修工事中)に向かって左側の坂道を上って左折するとホテルや旅館が林立していますが山の手に向かって通り抜けるとあの超有名な秋山好古の墓地があります。その丘の左側のふもとに愛媛文教会館という建物が見えます。そこの中庭に子規の句碑があるというので訪ねました。職員の方に案内いただき見つけることができました。最初に視界に入ったのがガラスケースに展示されている夏目漱石の直筆の掛け軸でした。写真では反射して漱石の二文字の揮ごうが見ずらくなってしまいました。

松に菊古きはもののなつかしき 正岡子規

白菊と黄菊と咲いて日本哉 夏目漱石

その愛媛文教会館を出て道後温泉本館に向かって坂を下っていけば途中に大和屋という老舗旅館に辿り着きます。そこの手入れされた庭園の淵に沿って句碑が数基現れました。

湯の山や炭売りかへる宵月夜 正岡子規

漱石が来て虚子が来て大三十日 正岡子規

半鐘と並んで高き冬木哉 夏目漱石

他に思いがけず”宝壮御湯”(たからそうみゆ)というホテルの玄関の植栽にも子規の句碑がありました。

春や昔十五万石の城下かな 正岡子規

このように松山市設または私設と混じりながらも句碑が市内あちこちに見受けられます。

今回の食repoは!

今回の食repoは!

道後温泉本館の正面にハイカラ通りという商店街の入り口があります。その入り口入って直ぐのところ右手に菓子舗”一六”が経営するレストランがあります。一階はお菓子二階がレストランになっています。ここの”鍋焼きうどん”が人気らしく気になっていたので入ることにしました。うどんは香川県が盛んではありますが松山もうどん県と言われるほど好まれてよく食べるようです。アルミの薄鍋が特徴の鍋焼きはまさにそのシーズンであつあつはとてもおいしかったです。帰りには一階でいまこれもトレンド、”道後夢菓子噺” (どうごむかしばなし)と名付けられた銘菓を買うことにしました。これはまだ都市部のデパ地下の全国名菓撰のコーナーとかには出ていないというか出していないお菓子です。(地元の伊予鉄高島屋地下直営店にはあり)茶菓子にぴったりで桃山のようなやわらかいお菓子ですがこれもとても上品な作りと甘さ加減がよく必ず松山に来たら買って帰ります。オススメです。画像はその鍋焼きうどんと、”道後夢菓子噺”(どうごむかしばなし)。

松山駅の改札はいまも人手回収方式ですがこれも2024年秋には新しい駅舎となって自動改札になり生まれ変わるようです。この風景もなつかしくなってしまうのでしょう。

金柑や道後の湯波のまろきこと 河野伊葉

湯の宿の千両巽に候へて 河野伊葉

![]()

2023.10

2023.10

正岡子規の句碑を訪ねて”奈良”へ

あまりにも有名な [柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺] この句碑が法隆寺にあります。松並木をまっすぐに過ぎれば南大門、次には中門、五重塔、金堂、と続き西院伽藍が現れる。その西院伽藍を少し東側に歩いたところに聖霊院がある。その句碑はちょうどその建物の前あたりにある鏡池のまさにほとりに立っています。以前は句碑の周りには竹囲いがあったようですが今は取り払われて地面続きになっています。池の周りで大きな石灯篭や手水舎もある中さらに句碑の石がシンプルなためちょっと碑石を見逃しそうになります。句碑を目にすればまるで長年病身だった子規が立っているように感じてしまいます。正岡子規がこの句を吟じたのは1895年明治28年10月のことであったが当時聖霊院前鏡池のほとりにあった茶店で休憩をとった時の作句だと言われている。

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 正岡子規

句碑の裏面

まるで鏡のような美しい池のそばに

法隆寺の茶店に憩ひて 子規

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺

とある。句碑は1916年(大正5年)子規門下の松瀬青青らが建立。刻字は子規の自筆短冊の拡大。裏面の文字には明治28年秋子規居士游履の憩ひし所に建之碑面の書は居士自筆の句稿より拡大せるもの也大正5年丙辰九月青青記発起斑鳩吟社倦鳥社同人。と記されている。

句の前書きの[法隆寺の茶店に憩ひて]にあるこの茶店は大正3年まであった。

めずらしい大木が!

句碑のある場所から少し南側に歩いたところに老楠の大木があった。幹の洞が樹皮だけになっている部分があり珍しい老木でまるで長年子規の句碑の守護となっているかのようでした。

門くぐる度秋深む大伽藍 河野伊葉

木犀の香の吹き抜けて宝珠まで 河野伊葉

奉安の菩薩立像秋澄める 河野伊葉

ちょっと食repo

ちょっと食repo

法隆寺周辺でのランチ

名物の柿の葉すしをはじめ大和鶏のから揚げの店、他,そばうどん、イタリアンレストラン喫茶店等思ったよりもたくさんありました。周辺に点在はしているのですが食べることでは苦労はありません。鶏のから揚げは特殊調味がしてあるようでいろいろ工夫がなされてやわらかくてとても美味です。イチドオタメシヲ。

![]()

2023.8

2023.8

松山市内中心部にある句碑を巡りました。

松山市駅前にある子規の句碑

城山の浮み上るや青嵐 正岡子規

市内電車の終点緑地帯の一角、こんなところにあったのか・・と思わせるような場所に百日紅とともに存在感を示していました。碑石の種類は不明であるがつるっとした磨きがかけられているような扇型にカットされたモダンともいえるこの石の形は当時としては考え抜いてデザインされたものではないだろうか?水平を維持するために土台の石の寸法もかなり厳密に計算したと思われる。

道後へと市電は朱色百日紅 河野伊葉

日赤病院前のにある酒井黙禅の句碑

春風や博愛の道一筋に 酒井黙禅

市内電車の日赤病院前電停のすぐそばで病院敷地南西角にある。背景には新築なった病院棟が見えます。この句は当時病院長であった黙禅が昭和29年日赤看護学院の卒業式の祝辞で若い卒業生に送ったもの、碑石は石手川産出の自然石だそうです。

持田町3丁目にある西龍寺境内にある子規の句碑

鶏頭の丈を揃へたる土塀かな 正岡子規

この句は明治28年正岡子規が柳原極堂と石手寺より市内中心部に向かって散策をしたその途中に詠んだ句。田園の中多分市内中心に向かうには西龍寺を通るのが近道であったかと。鶏頭はまだすこし早いので咲いていなかったが境内の句碑の後ろ側にへちま棚が設えてあった。どうやらへちまは咲いて収穫された後のようであった。碑石は伊予の青石で採掘はおそらく瀬戸内海の小島からのものと思われる。大変貴重な石らしい。土塀の壁画もとても印象的、またいつかできれば鶏頭の花の咲くころに必ず訪れたいと思った。

蝉のこゑ閉じてぶ厚き土塀かな 河野伊葉

![]()

西龍寺を出てその近くにある句碑を一基、南町電停前の県民文化会館東側の通りに面して子規の句碑があります。その通りにはいくつもの句碑があるらしいのですがこれはそのうちの一つです。句碑は2句を連ねています。(web松山市道後句碑 俳句の道 より)白文で鮮明でした。

馬しかる新酒の酔や頬冠 正岡子規

籾ほすやにわとり遊ぶ門の内 正岡子規

次の句碑は自由律俳句として名高い河東碧梧桐の句碑です。

さくら活けた花屑の中から一枝拾う 河東碧梧桐

松山市役所電停前の堀端にあります。皇居を小さくしたような緑の豊かな一角です。かなり大きな石が使われています。刻字も深くて河東碧梧桐の個性的な直筆の写しです。

蝉ひびく句碑の刻字の深みまで 河野伊葉

河東碧梧桐の句碑とその駒札

句碑の後方が堀になっています。

ここからは少し食repoになります。句碑巡りの途中のランチをどこでするか、なんですがここ近年コロナ渦が過ぎて急に観光客が増えだし道後近辺のレストランはどこも長蛇の列でお昼時落ち着けるところ探すのは大変になってきています。名物の鯛めしのレストランなればどこもかも予約で満席、レストラン選びに苦労させられるので私はいっそのことホテルのレストランを選びます。今回も道後山手ホテル一階にあるレストランです。もちろん予約はしたほうが良いのですがたいてい満席状態は回避できています。定宿にしている若い女性客も多いようです。一階なので入りやすいです。あるときは予約なしでランチの時間帯の最後のほうでしたが快く複数人を入れてくれました。価格はそれなりですが、と言ってもランチのメニュー@3千円~この日は前菜と鯛のポアレと牛肉のステーキでした。もちろんケーキも飲み物もついています。迷われた方はお勧めです。道後山手ホテルは道後温泉本館から北に向かって(本館の坂を上って左)歩いて3分くらいのところにあります。

ここからは少し食repoになります。句碑巡りの途中のランチをどこでするか、なんですがここ近年コロナ渦が過ぎて急に観光客が増えだし道後近辺のレストランはどこも長蛇の列でお昼時落ち着けるところ探すのは大変になってきています。名物の鯛めしのレストランなればどこもかも予約で満席、レストラン選びに苦労させられるので私はいっそのことホテルのレストランを選びます。今回も道後山手ホテル一階にあるレストランです。もちろん予約はしたほうが良いのですがたいてい満席状態は回避できています。定宿にしている若い女性客も多いようです。一階なので入りやすいです。あるときは予約なしでランチの時間帯の最後のほうでしたが快く複数人を入れてくれました。価格はそれなりですが、と言ってもランチのメニュー@3千円~この日は前菜と鯛のポアレと牛肉のステーキでした。もちろんケーキも飲み物もついています。迷われた方はお勧めです。道後山手ホテルは道後温泉本館から北に向かって(本館の坂を上って左)歩いて3分くらいのところにあります。

2023.4

2023.4

今回は松山市内城北地区にある句碑を巡りました。

まず伊豫かすり会館(久万ノ台)にある子規の句碑へ。

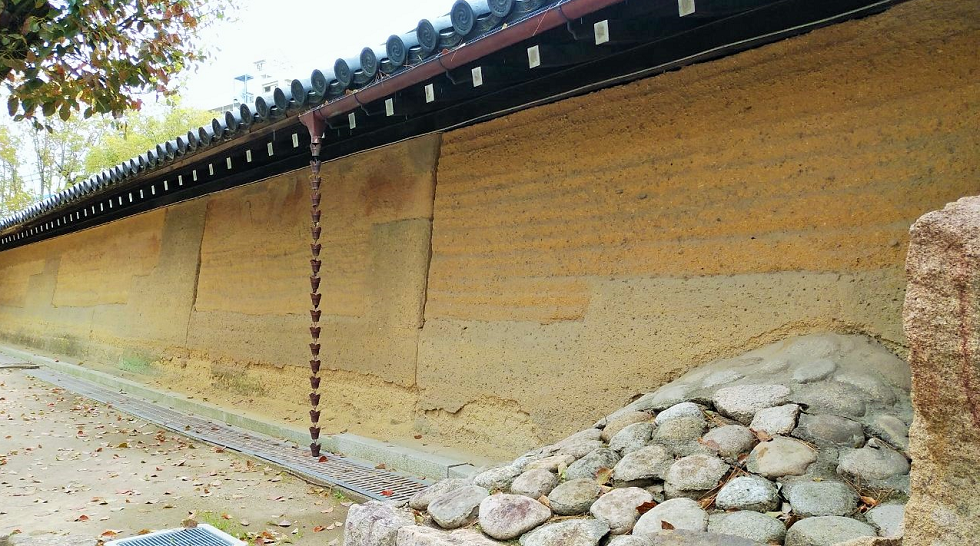

伊豫かすり会館は数年前まで観光コースで必ずと言っていいほど組み込まれていた場所、現在は松山城のふもとに移転しています。跡地にある句碑は背後の白壁に映えて周辺もよく手入れされていて感動。

花木槿家ある限り機の音 正岡子規

この機というのは名産の伊豫かすりの足踏みの織機のこと、昭和のはじめころまで家々には機があり家内工業であったそうな。丈夫なので家着にと伊豫かすりのもんぺを探すのだがなかなか今は市中にも見つからない。

成願寺(じょうがんじ)久万ノ台へ

現在船の発着場は高浜観光港なのだが昔は三津浜港からだった。正岡子規も高浜虚子もこの三津浜港から今は亡き関西汽船(?)に乗って東京に行っていた。万葉名歌に額田王が歌った ”熱田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今はこぎ出でな” がある。この熱田津(にぎたづ)はおそらく今の三津浜だろうといわれている(土屋文明 万葉名歌より)その三津浜から近い場所に成願寺はある。

盛りなる花曼荼羅の躑躅かな 高浜虚子

虚子の句碑

薬師堂

石燈籠と鐘楼

石燈籠や牡丹の花に見とれて本堂撮影が抜かっていました。

こじんまりしたひっそりとしたお寺で落ち着ける。一年に一度人形供養をやっているお寺として地元では有名。

ちょうど白い牡丹の花が句碑の後ろあたりに咲いていた。

白文の句碑のほとりや白牡丹 河野伊葉

野猫来てすつくと逃げて白牡丹 河野伊葉

浮雲は和船のかたち白牡丹 河野伊葉

国宝太山寺(52番札所)へ

高浜港に近い山の中に太山寺はある。

最初に目にするのは仁王門、地図で見たら平地でよくある仁王門から境内へと続くのかと思っていたらこの門は石段上(かなりの石段)に築き上げられた高みにある門でいわば空中に聳えているといった感じの珍しい門であった。その門を過ぎて少し歩いたところに句碑が見つかりました。

山であるが参道といわれる側に大きな石の句碑が横たわっていました。苔むしているので文字の判読は難解である。

道ゆずる人を拝みて秋遍路 村上杏史

村上杏史は俳誌[柿]の主宰であった

市内からちょっと距離がある山中に立地しさらに本堂へはかなり奥まったところだったため今回は時間が無くなりまた次回ということにして太山寺を後にしました。このときはカップルらしき一組だけ遍路装束を見かけました。

月の虫や月乃照らざる側も虫 徳永山冬子

徳永山冬子は松根東洋城門下の俳人で [渋柿] 主宰であった。

石の特徴を生かしたユニークな句碑。

上述の三津浜港から松山市街に通じている道路に三津街道がある。その街道の市中心部の入り口にあるのが子規の句碑。古代から主要道路として道後に至る。戦後米軍のジープもよくここを通った。(広島呉の米軍基地が対岸)

三津口を又一人行く袷かな 正岡子規

袷の文字が植栽の伸びによって埋もれかかっているがかろうじて見える。

![]()

俳句吟行 2023.3

先日某インターネット俳句の吟行句会に参加した。

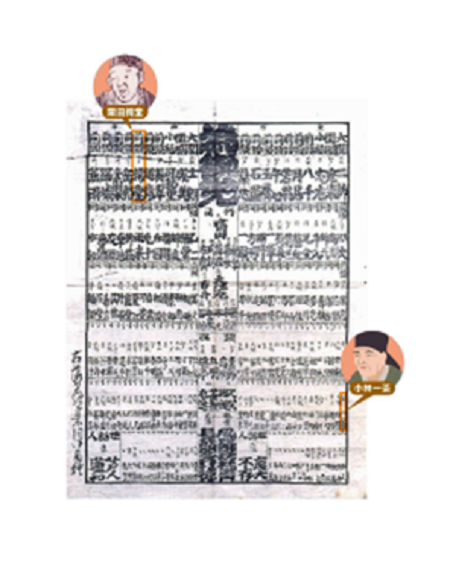

場所は目白台にある肥後細川庭園 https://www.higo-hosokawa.jp/

2月の末日でまだ寒さが厳しいかと予想したが当日はとても暖かく快適な吟行となった。

当然雪吊りもまだ残っていた。よく手入れされて素晴らしい庭園なのに人はweekday だったためか少な目で散策にはよすぎるくらいだった。庭園内には茶室もありそこでは抹茶も楽しめて細川家の殿菓子も販売されています。落語家のヨネスケさんはお近くに居住されているのか朝の散歩コースになっているようです。ちなみに入園料は無料。

![]()

参加者全員同じ光景を観て作句するという参加してみなければわからない吟行ならではの良さと楽しみが共有できました。池のほとりには椿も咲いていました。あまりきれいに撮れていませんが以下は当日の庭園内の写真です。

春池に亀石くつきり抜きん出る 河野伊葉

早春の目白台地のみやびかな 河野伊葉

春林の香気は池に下屋敷 河野伊葉

2022.9

2022.9

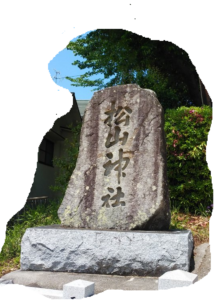

松山神社〜酒井黙禅〜

松山市祝谷東町に松山神社がある。

松山神社へ

今回は酒井黙禅の句碑をもう一基訪ねてみることにしました。道後温泉駅からそれほど距離はありません。とにかく初めてだったので今回私は道後温泉駅からタクシーで行きました。近距離で運転手さんには申し訳なかったのですがとても親切に対応していただき助かりました。(伊予鉄タクシーさんありがとう!)行ってみれば松山神社の石段がかなり高いのに驚きました。句碑はその石段のちょうど中間地点の鳥居の右側にありました。石段の途中に鳥居とはこれもめずらしくあたりはすぐ近くに道後の繁華街を擁しているというロケーションなのにとても静かな場所でした。ここ本当に道後?といった感じです。正面には色褪せた赤い松山神社と書かれた年代を感じさせるのぼりが立てられてあるのですぐ分かります。

道後温泉駅 (松山市公式観光webサイトより)

因みに下の画像は開業同時の駅舎(1895年)道後鉄道 Wikipedia より

祭神は、 徳川家康 公で相殿に菅原道真 公を祀る。元和4年(1618年)、松山城主加藤嘉明が湯月八幡宮の境内に小祠を建て、家康公の神霊を祭祀したが、明和8年(1765年)に松山藩主松平定静が祝谷の田高の丘(現社地)に社殿を造営し、 東照宮 と称え、城下の鬼門鎮護の神として崇敬した。

石段を登ってちょうど中間地点にある鳥居の右側に句碑がある。

東風の船高濱に着き五十春

酒井黙禅

「ホトトギス」同人酒井黙禅が東大医学部卒業後、日赤松山病院長として赴任したのは大正9年3月のことで、38歳であった。その時、虚子は、「東風の船博士をのせて高浜へ」の句を贈って、黙禅の前途を祝福した。 この句碑の句は、虚子のこの句を受けたもので、伊予在住50年を記念しての句である。松山市教育委員会webより

秋澄むや高き階迫りくる

河野伊葉

つくつくし向拝の紙垂は風に就く

河野伊葉

秋燕や湯のまちにある竹かご屋

河野伊葉

松山道後にて

![]()

2022.6.11

2022.6.11

俳句の里松山市には句碑があちこちにたくさんあります。そんななかきょうは高浜虚子と親交の深かったホトトギス俳人酒井黙禅の句碑を訪ねてみました。松山市駅から方角はさらに南に行ったところ(子規堂の南方面)井戸町にある昌福寺という曹洞宗のお寺です。お寺の中と思っていたら住職さんのお住いの方丈のお庭の中にでんと立派にありました。たまたま往時の住職さんに縁戚があり入らせていただき撮影することができました。このお寺にはホトトギス俳人橘華子(タチバナカシ)と山田潜龍の句碑もあります。酒井黙禅は当時の住職山田潜龍と親交がありこのお寺で開かれるホトトギスの句会に参加していたようです。酒井黙禅の半切の直筆を彫って建立されています。

方丈乃留守越預る牡丹かな 酒井黙禅

成佛をしかと見届く牡丹可奈 橘華子

法衣帆の如く孕みて春の風し 山田潜龍

現住職の大場良憲氏は”ここ数年牡丹の花がなかなか咲かないのですが今年は芍薬の花が咲いてくれました”とおっしゃっていました。ちょうど句碑の前に深紅の色がとてもきれいでした。

大場良憲現住職と 2022年5月4日

日矢ありて緋の芍薬のゆれやまず

河野伊葉

![]()

![]()

”薄墨さくら” のある西法寺 (松山市下伊台)

薄墨の綸旨かしこき桜かな 極堂

昭和27年4月西法寺の山門前に、柳原極堂翁の直筆による極堂の句碑が建立された。

振り返り見る故里の山粧う 立城

昭和46年10月24日、西法寺の入口、地蔵尊前の庭に、伊台出身中野甚三郎俳号 立城氏の直筆による句碑が建立された。

なる鐘の音よき日なり初桜 春甫

昭和41年9月に西法寺の本堂の西がわに衆松春甫氏の句砕が建立された。この句の作者乗松救氏は、明治32年~36年頃の伊台村長であった。晩年は、俳句に心を傾けて、春甫と号した。(以下の写真は西方寺の山門と句碑)

西法寺HPより https://saiho-ji.or.jp/

ここの桜は伊予薄墨と名付けられ松山市指定天然記念物で本堂前にあり名桜として親しまれています。